El espíritu bosnio, como síntesis urbana de la multietnicidad, la tolerancia religiosa y el respeto a los vecinos fuera cual fuera su identidad, quizá se ha perdido para siempre y en nuestros recuerdos siempre quedará esa idealizada Sarajevo destruida por los nacionalismos etnicistas. De todo ello nos habla el escritor bosnio Dario Dzamonja, autor de Cartas desde el manicomio, y de su fallido retorno a la capital bosnia tras su estancia en Estados Unidos.

En 1991, después de una larga crisis social, económica y política, Eslovenia y Croacia declararon su independencia y abandonaron el barco de la Yugoslavia fundada por Tito en 1945. Los nuevos caudillos nacionalistas de entonces, procedentes, paradójicamente, del gobernante partido comunista, abanderaron dichas causas, enfrentándose abiertamente al máximo líder serbio, Slobodan Milosevic, otro recién llegado a la causa nacional-comunista y dispuesto a todo, incluyendo comenzar una guerra contra sus vecinos, para seguir en el poder y legitimarse en el mismo usando la violencia no como un medio sino como un fin en sí mismo para lograrlo.

Luego Bosnia y Herzegovina, siguiendo el mismo guión que el resto de las repúblicas independizadas sin haber evaluado los costes de dichos procesos, declaró su independencia y la guerra civil estaba servida, dado que los serbios de este país, liderados por ese par de enfermos llamados Ratko Mladic y el psiquiatra-poeta Radovan Karadzic, ya habían anunciado que de producirse la misma, avalada en un referéndum masivo a favor de la causa, se alzarían en armas, tal como sucedió.

Así, el 6 de abril de 1992 comenzó la guerra de Bosnia y, al mismo tiempo, el sitio y asedio de Sarajevo. La antaño ciudad multiétnica, plural, abierta y libre ya nunca más volvería a ser la misma. El sueño bosnio se evaporaría entre los cañonazos, los duelos de artillería, los mercados ensangrentados por los obuses y los fratricidas francotiradores que disparaban a todo ser humano viviente, bien fuera viajando en los tranvías, en las colas del pan o el agua, que escaseaba, o fumando un cigarro para aliviar la tensión en cualquier esquina de la ciudad asediada. Se calcula que unas 14.952 personas o más fueron asesinadas por sus asediadores y otras 55.000 resultaron heridas, una cifra realmente altísima si tenemos en cuenta que la población total en el año que comenzó la guerra ascendía a 521.000 habitantes, según el últimos censo realizado en la extinta Yugoslavia. Además, la mayoría de los serbios se marcharon para siempre y ya casi no viven croatas en la capital bosnia.

La muerte de un espíritu que encarnaba una ciudad descrito por un gran escritor

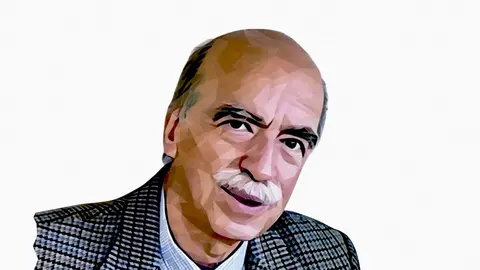

Ese Sarajevo, ya perdido irremediablemente para siempre e irremplazable, es el que discurre a lo largo de la vida y obra del escritor Dario Dzamonja (Sarajevo, 1955-2001) y que marca definidamente el antes y el después de la guerra en clave cultural. Los sitiadores no solamente querían destruir la ciudad, y por ende eliminar a sus habitantes, sino acabar con el espíritu que hasta entonces había impregnado a la misma porque no podían soportar, en su credo nacionalista, la diversidad étnica.

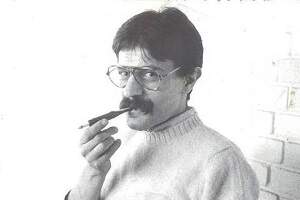

El escritor Dario Dzamonja, cuya obra está impregnada de Sarajevo, señala en sus letras como el conflicto destruyó la esencia misma de la ciudad y la carga política que iba implícita en ella, en que la convivencia pacífica entre sus habitantes era su sello. Marc Casals, un escritor y traductor que por su trayectoria lo considero uno de los mayores estudiosos de los Balcanes de nuestro país, se refería así a la relación de esta ciudad con este autor: “La Sarajevo de Džamonja cambió para siempre en 1992, cuando estalló la guerra y la ciudad fue sitiada por las tropas serbobosnias. Como tantos otros sarajevitas, Džamonja no distinguía entre etnias, sino entre individuos con mentalidad urbana y pueblerina, así que vivió con perplejidad tanto el ascenso de los nacionalismos como el inicio de las hostilidades”.

Dzamonja, autor del libro Cartas desde el manicomio traducido por el propio Casals, resultaría herido en el asedio y sitio de la ciudad y, en 1993, salió del país hacia los Estados Unidos, donde tenía una hermanastra que lo acogería. Trabajó en todo tipo de trabajos, desde cocinero hasta temporero en la vendimia pasando por otros, pero el sueño americano no era para él, como dejara escrito:”“Intento curarme. Sin éxito. Llevo ya cinco años fuera de Sarajevo y, si me hubiese pasado la vida entera chutándome heroína, a estas alturas ya me habría quitado. Pero de Sarajevo no puedo, ni aunque me maten. A veces creo que ya no la llevo dentro, que me he librado de ella, pero basta cualquier nimiedad para que vuelva a agitarse en mi interior. Entonces me vuelvo loco de deseo por… por… por… ni yo mismo sabría explicarlo.”

“Džamonja volvió a Sarajevo en 1998, justo el día de su cumpleaños y, al cabo de poco, lo entrevistó una televisión local. Cuando le preguntaron por el motivo de su vuelta, respondió con una declaración de principios: “Prefiero morir como escritor en Sarajevo que como cocinero en América”, nos contaba Casals en una reseña sobre este libro recientemente traducido al español. “Sarajevo es mi mejor regalo de cumpleaños”, había dicho el autor a su llegada a la capital bosnia. Su regreso era imposible, porque no había retorno a la ciudad que había dejado años atrás y ya sin la brújula existencial que le guiara en un mundo que literalmente había desaparecido, Dzamonja se lanzó a un salvaje alcoholismo sin medida, desenfrenado, y a un desorden vital que le llevaría a la muerte por cirrosis en el año 2001.

El retorno imposible de este escritor a Sarajevo es fácil de explicar, dejar atrás un mundo idealizado y encontrarte con la cruda realidad de lo que ha saltado en pedazos y se ha hecho trizas para siempre, no es una tarea nada fácil. Y esa ciudad, que surca toda su escritura hecha con fragmentos de desarraigo, soledad, nostalgia, alcohol, una infancia difícil, varios suicidios en su entorno familiar y cierta locura abrazándose a un mundo perdido, es tan presente en su obra como la melodía de la misma, que no es más que la guerra de Bosnia. Su proceso de autodestrucción, consecuencia lógica de lo vivido, padecido y sufrido, tiene más de suicidio poético al estilo Stefan Zweig que de muerte accidental. Desnortado, sin su isla existencial de Sarajevo, las muerte era el único camino posible.