Felipe II, rey entre 1556 y 1598, en cuyos dominios “no se ponía el Sol”, ha sido calificado como rey prudente y defensor del catolicismo, aunque la historiografía ha mostrado distintos ejemplos de su doble moral: Isabel de Osorio, dama de su madre Isabel de Portugal y diez años mayor que él, fue su amante toda la vida; las cuatro esposas de Felipe II no fueron las únicas que compartieron la vida íntima del rey, se apuntan sus amores con Catalina Laínez, Eufrasia de Guzmán, Doña Elena Zapata, Catalina Leney, Magdalena Dacre, la vizcondesa de Montague. Incluso se dice que Felipe II estaba encaprichado de Isabel I, hermana de su tercera mujer María Tudor. Sin embargo, las más señaladas implican en particular a dos mujeres: la ya citada Isabel de Osorio y Ana de Mendoza, princesa de Éboli. La alquimia (perseguida por la Inquisición) fue practicada por Felipe II buscando oro, en su anhelo de aliviar la penuria del tesoro público. El famoso tríptico de El Bosco “El Jardín de las delicias” (pintado entre 1490 y 1500), ahora en el Museo del Prado, presidia el dormitorio de Felipe II en El Escorial cuando falleció. Se trata de una obra con numerosos mensajes eróticos, sin embargo, en la misma habitación hizo instalar una ventana para ver el altar mayor y seguir la misa.

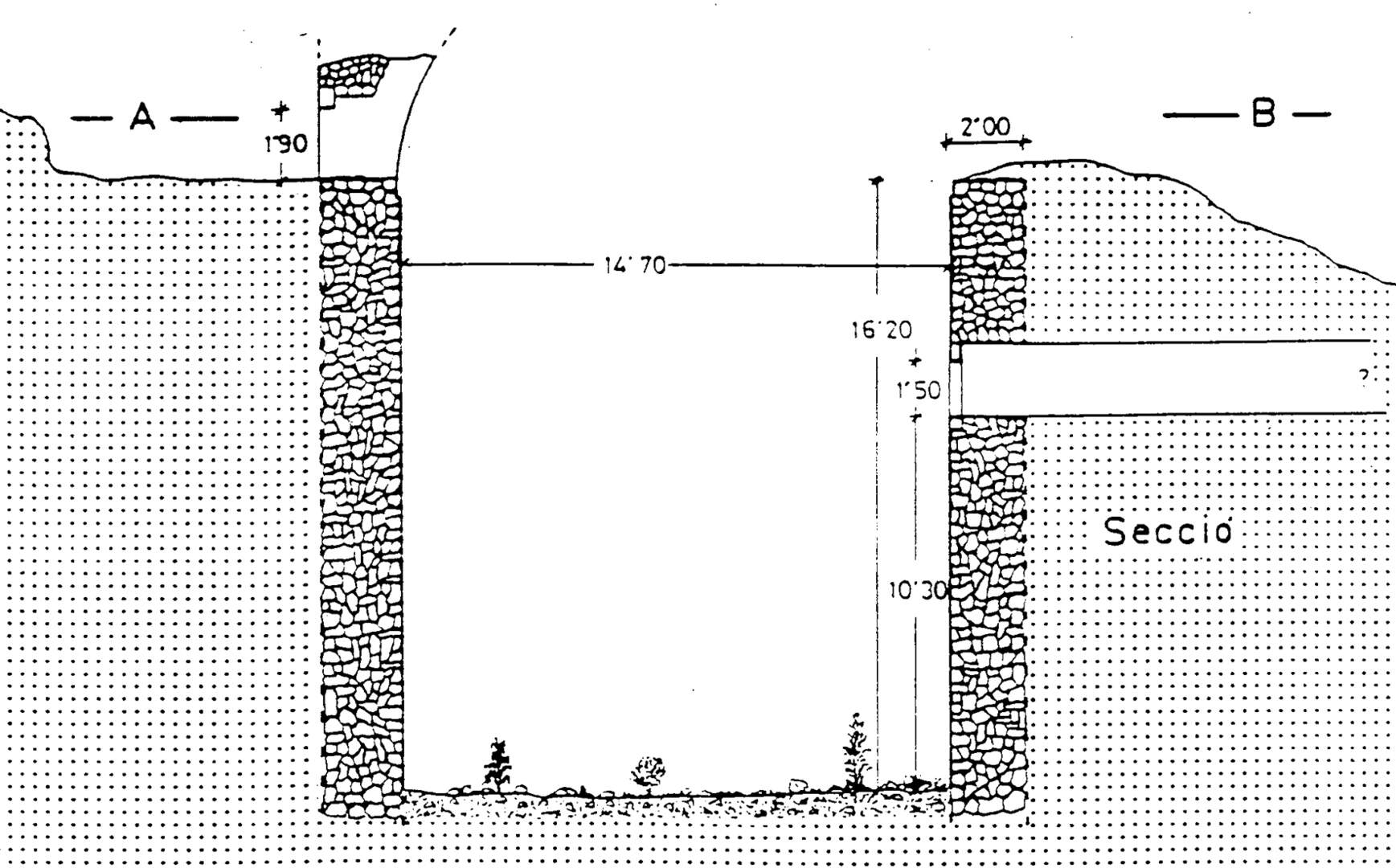

El tema que nos ocupa es más prosaico, y tampoco puede considerarse ni mucho menos un vicio mayor, pero hilvana directamente con lo que queremos tratar. Felipe II era un gran aficionado, vamos que le gustaba mucho, el vino blanco del Rhin y exigía que se le sirviera muy frío todo el año, utilizando la nieve y el hielo. Según Eddy Stols, historiador de la Universidad de Lovaina, esta costumbre “se convirtió en uno de los principales refinamientos de su reinado”. Para hacer posible la atención a esa demanda de frío, alrededor del Monasterio de El Escorial hubo ocho pozos de la nieve (cavidades subterráneas para almacenar nieve separada por capas de paja, que por la presión que soportan las inferiores se convierte en hielo, con una amplia duración). El único restaurado en la actualidad, que data de 1609, en tiempos de Felipe III, tiene 14 metros de diámetro, más de 8 metros de profundidad y permitía almacenar 230 toneladas de nieve compacta y endurecida.

Climatológicamente en nuestra época sería imposible la larga conservación de la nieve en un pozo ubicado en zonas más templadas que las montañas, ni aun en estas, pero los siglos XV, XVI, XVII y XVIII en Europa y América del Norte estuvieron sometidas a la que se conoció como Pequeña Edad del Hielo, con unas temperaturas generales durante todo el año muy inferiores a las actuales.

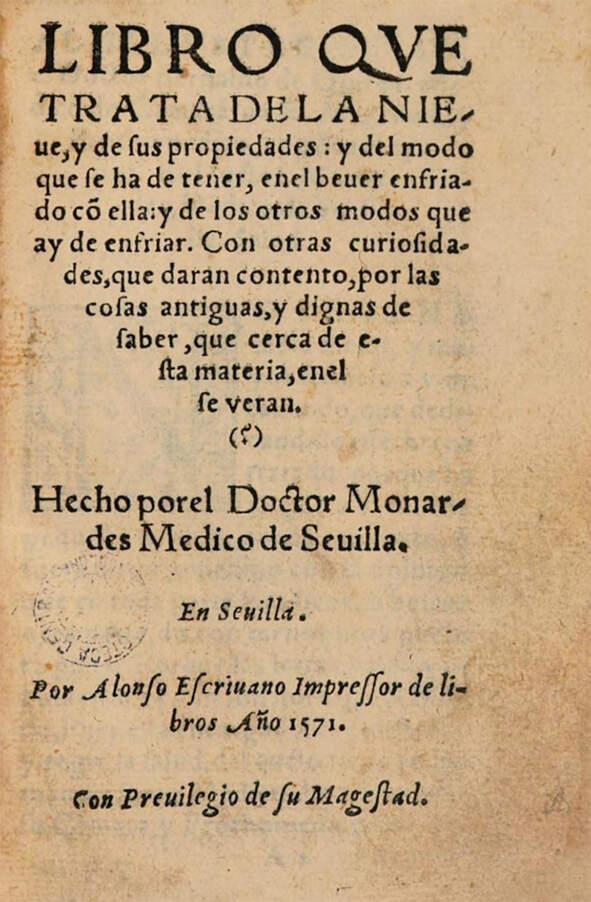

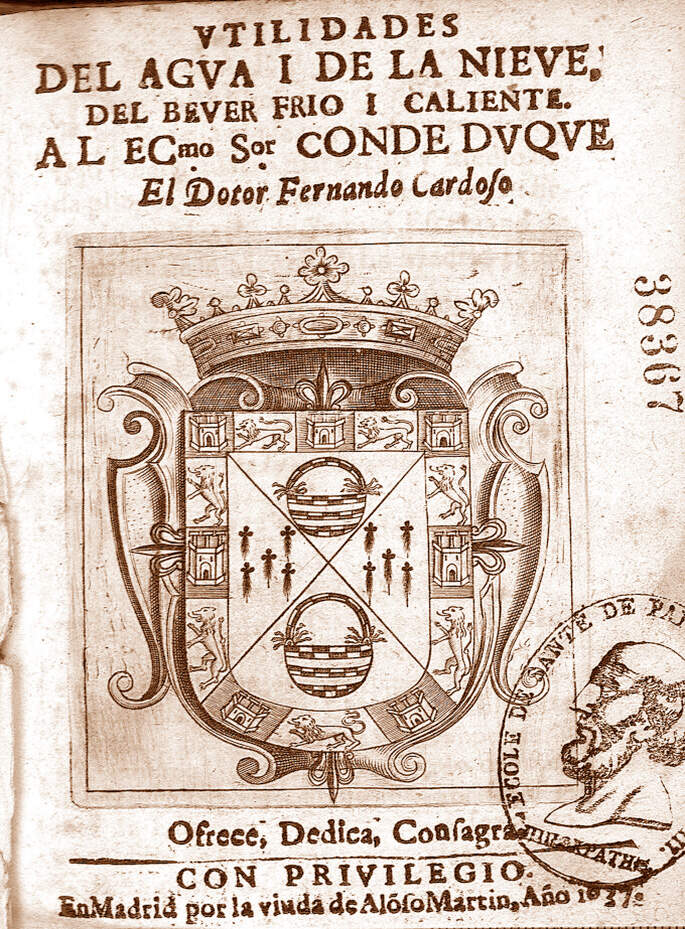

Desde la segunda mitad del siglo XVI hubo médicos dedicados a ponderar las ventajas para la salud de la nieve y de las bebidas frías. No era una novedad: egipcios, griegos, romanos y árabes llevaban más de 2.000 años señalándola, pero se trataba de un remedio que como el electuario que todo lo curaba, la “Triaca magna”, estaba limitado a reyes y poderosos por su alto precio. De hecho, el primer registro que se tiene sobre el uso del hielo es de hace más de 4.000 años por parte de los sumerios y, en la antigua China, las dinastías Zhou y Han (a partir del siglo XI antes de Cristo) almacenaban la nieve en sótanos de hielo. Hablamos ahora del siglo XVI, en el que el analfabetismo es mayoritario, pero también es el siglo de expansión de la imprenta; es decir, hay médicos que publican libros que, casi en exclusividad, están dirigidos a otros médicos. Ello constituye una vía de transmisión del conocimiento exponencialmente más rápida que los antiguos manuscritos y las clases magistrales de las universidades. Entre esos médicos que posibilitaron que los colegas que leyeron sus libros popularizaran las ventajas de bebidas frías tenemos a: Francisco Franco (el del siglo XVI), que llegó a ser médico de cámara del rey Juan III de Portugal, que en 1560 publicó el “Tratado de la nieve y del uso de ella”; Nicolas de Mornades, médico de Sevilla, que en 1571 dio a la imprenta “El libro que trata de la nieve y de sus propiedades”, donde ya describe como se trae la nieve de las sierras y se guarda en pozos cubierta de paja; o, entre otros, Fernando Cardoso, médico y filosofo hispano portugués, hijo de judíos conversos, que en 1637 dio a luz “Utilidades del agua y de la nieve, del beber frío y caliente”.

Felipe III, hijo de Felipe II, en sus cortes trashumantes de Madrid a Valladolid y luego definitivamente de nuevo a Madrid, contaba entre su personal de servicio con un sumiller de la cava o eschançonería, que necesitaba los servicios constantes del proveedor de la nieve que era empleada con generosidad por los monarcas. Es precisamente con Felipe III donde se inicia nuestra historia, todo lo anterior ha constituido una contextualización necesaria.

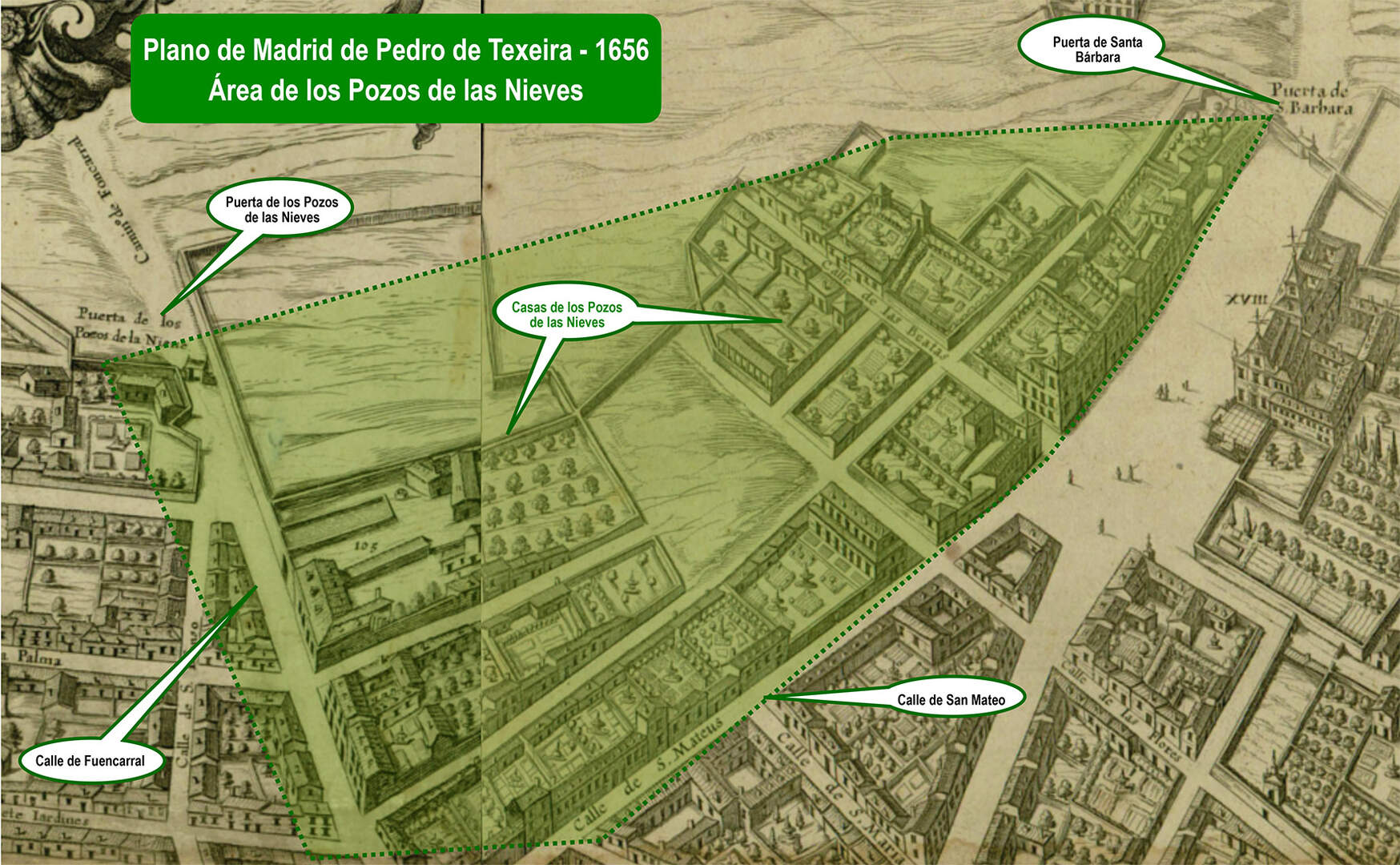

El catalán Pedro Xarquíes ofreció a Felipe III un pingüe negocio que podía suponer para la Corana recibir una quinta parte (20%) del montante al que se vendiera la nieve y el hielo que trajera desde la Sierra de Guadarrama hasta Madrid y almacenara en seis pozos de la nieve que iba a construir. Se materializó en una concesión de monopolio. Por Real Cédula de 21 de agosto de 1607 y por un plazo de siete años, Xarquíes constituyó en Madrid la empresa Casa de Arbitrio de la Nieve y el Hielo que adquirió entre otros bienes inmuebles la manzana 341 en la calle alta de Fuencarral. Según la investigadora Pilar Corella, "la superficie que ocupaba la propiedad era de 441.100 pies cuadrados superficiales (aproximadamente 41.000 metros cuadrados) en el siglo XIX, información que aparece en la escritura de 1864 por la que se limita formalmente la Casa de Arbitrio de la Nieve de Madrid”. Xarquíes construyó otro pozo de la nieve en la Casa de Campo, propiedad privativa de la Corona, para aprovechar el hielo de los dos estanques que se formaba en invierno, así como la nieve que caía en la posesión.

Los gastos de la Casa de Arbitrio superaron a los beneficios y aunque obtuvo prórrogas de la concesión, también hubo de aplazar los pagos debidos a la Corona. En 1621 falleció Pedro Xarquíes, y sus hijos y herederos se vieron involucrados en continuos pleitos hasta que el 9 de noviembre de 1683 tienen que renunciar a sus derechos que pasan a ser titularidad de la Real Hacienda, con lo que se inicia una segunda etapa en la historia de la empresa. El cambió más sustancial es que en la concesión inicial además de la Villa de Madrid, Xarquíes había obtenido el monopolio de la nieve en otras ciudades de la Corona de Castilla como Valladolid, Medina de Rioseco, Alcalá de Henares, Guadalajara y Cuenca, entre otras y que, en 1683, la Casa de Arbitrios controlada por la Real Hacienda sólo explotará Madrid y un perímetro de cinco leguas a la redonda.

Es significativo que para popularizar la utilización del hielo de los pozos de la nieve y obtener los beneficios correspondientes, la Casa de Arbitrio estuvo obligada a tener puestos de venta en Santo Domingo, Puerta Cerrada, Carrera de San Jerónimo, plazuela de Matute, Red de San Luis, la Merced, Puerta de Moros, San Felipe, plazuela de los Herradores, San Salvador, Puerta del Sol y San Martín. La falta de nieve o hielo en cualquier puesto tenía una pena de 600 maravedíes.

Los Pozos de la Nieve de la calle Fuencarral estaban situados dentro de la llamada Cerca de Felipe IV. Precisamente la puerta de la cerca levantada en 1625, que daba paso al Camino de Fuencarral, dirección al Camino Real a Francia, era conocida como Puerta de los Pozos de la Nieve, que el 1767 fue trasladada hasta la actual Glorieta de Bilbao. Era de granito y carecía de valor artístico. A parir de 1837 se la denominó Puerta de Bilbao como homenaje a la defensa de la ciudad de Bilbao que hicieron sus habitantes durante la Primera Guerra Carlista.

No hay restos materiales de los Pozos de la Nieve de la calle Fuencarral. Los registros en documentos si son abundantes desde el siglo XVII. Uno de los más curiosos corresponde al siglo XVIII, el maestro y matemático Juan Claudio Aznar de Polanco, publicó en 1727 un “Tratado de los cuatro elementos. Origen y nacimiento de las aguas y fuentes de Madrid y sus viajes subterráneos”, que constituye un completo catálogo de aquel momento de los viajes de agua (abastecimiento público de fuentes y casas) así como de sus arcas (depósitos de decantación y distribución) en los que cita con todo detalle los que corresponden a los Pozos de la Nieve. La otra fuente documental, exhaustivamente investigada por María Teresa Fernández Talaya, del Instituto de Estudios Madrileños, ha sido la parcelación y división de esos terrenos para construir nuevas viviendas, con ocasión del Plan de Ensanche de Madrid del ingeniero Carlos María Castro aprobado en 1860 y ejecutado a partir de 1871. Resulta tremendamente gráfico comprobar que, en 1862, extramuros de la Puerta de Bilbao, en la actual glorieta del mismo nombre, únicamente había campo, así se refleja en el óleo de Mariano de la Roca, de 1862, conservado en el Museo del Prado, representando de manera muy realista un redil de ovejas.