Recientemente asistí a la presentación de un libro en la Fundación Cofares, “Lo que no te esperas del sexo” de Raquel Carnero y Luis Marcos, ambos farmacéuticos, que me impresionó por la evolución que están teniendo las enfermedades de trasmisión sexual, tanto desde el punto de vista sociológico como terapéutico. En él se abordan, las nuevas enfermedades de transmisión sexual; los factores sociológicos actuales -que son sorprendentes-, y los medios terapéuticos -limitados solo a algunas de estas enfermedades- que han transmitido una falsa seguridad del sexo, particularmente en los jóvenes. Las cifras lo atestiguan y están consiguiendo algo impensable: que las ETS sean en este momento uno de las principales preocupaciones desde el punto de vista de la salud pública, ya que, según la OMS, cada día, más de un millón de personas contraen una ETS y se estima que en 2020 hubo 374 millones de nuevas infecciones.

El pasado: la época del miedo y la incertidumbre

Durante siglos, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) fueron sinónimo de tragedia personal, estigma social y pobreza terapéutica. A falta de diagnóstico certero y tratamientos eficaces, la sífilis, la gonorrea y otras infecciones similares se propagaban sin control entre la población, dejando a su paso secuelas físicas y morales. En los burdeles europeos del siglo XIX, el "morbo gálico", como se llamaba entonces a la sífilis, era temida como una condena vitalicia. La medicina se veía impotente ante una enfermedad que avanzaba lentamente, desfigurando el rostro y el cuerpo, afectando incluso al sistema nervioso central en su fase terciaria.

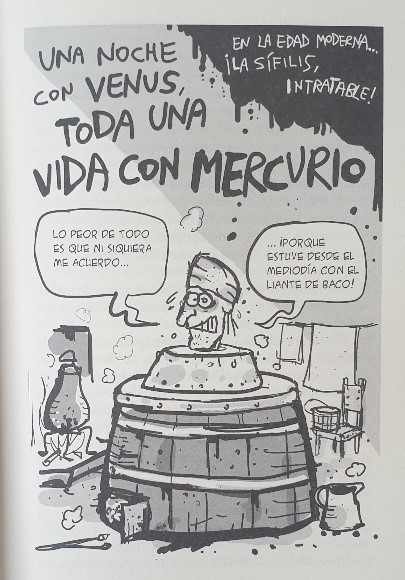

Los remedios eran rudimentarios y muchas veces peligrosos. Se usaban pomadas mercuriales, inhalaciones de vapores tóxicos o infusiones de plantas sin efecto probado. El célebre dicho "una noche con Venus, una vida con Mercurio" refleja el drama de aquellos tiempos. Los tratamientos, además de ineficaces, eran caros y prolongados, reservados para los que podían pagarlos. Para el resto, quedaba el ostracismo.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la moral victoriana impuso un discurso fuertemente cargado de culpa sobre quienes contraían estas enfermedades, vinculándolas al pecado, la prostitución y la inmoralidad. Se consideraban un castigo más que una enfermedad, y eso pesaba más que cualquier argumento médico. El diagnóstico era una marca indeleble, y el enfermo, muchas veces, una persona apartada de la vida pública y familiar.

Fue recientemente, con la aparición de la penicilina, a mediados del siglo XX, cuando este panorama cambió radicalmente. Por primera vez, una ETS tan devastadora como la sífilis podía curarse con una inyección. Esto supuso un antes y un después en la historia de la medicina... y también en la percepción social de estas enfermedades.

El presente: la tranquilidad engañosa

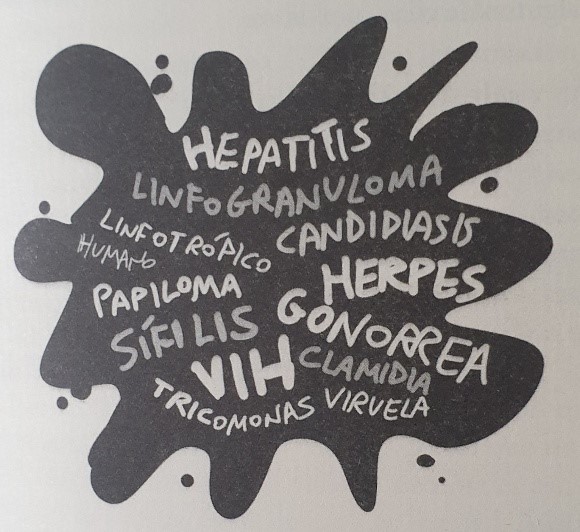

Hoy, la realidad parece radicalmente distinta. Los avances médicos y farmacológicos han permitido convertir muchas ETS en infecciones tratables o, en el peor de los casos, crónicas controlables. El VIH ya no es sinónimo de muerte, y las clamidias, gonorreas o tricomoniasis se resuelven con una tanda de antibióticos.

Pero esta evolución, lejos de generar una conciencia de responsabilidad, ha dado paso a una peligrosa despreocupación, especialmente entre los jóvenes. Las estadísticas confirman un aumento progresivo de contagios en menores de 30 años. Según datos recientes, la sífilis y la gonorrea están resurgiendo en Europa y América Latina, con tasas que no se veían desde los años 80. La normalización del sexo ocasional sin protección, potenciada por redes sociales y aplicaciones de citas, ha erosionado el mensaje de prevención.

El preservativo, que durante décadas fue el símbolo de la lucha contra el SIDA, ha perdido protagonismo en las campañas institucionales y también en la conciencia colectiva. A esto se suma una cierta "fe ciega" en la medicina moderna: se confía en que, si aparece un problema, el médico tendrá una solución rápida. Pero esta confianza es, en muchos casos, ilusoria.

Porque no todas las ETS son tratables de forma sencilla. Algunas, como el virus del papiloma humano (VPH), siguen siendo una causa de cáncer en mujeres jóvenes. Otras, como el herpes genital, no tienen cura definitiva y se arrastran toda la vida. Además, la creciente resistencia a los antibióticos en gonococos empieza a preocupar seriamente a los organismos de salud pública. Si la tendencia no se revierte, podríamos estar a las puertas de una crisis sanitaria semejante a la de principios del siglo XX.

Frente a este panorama, es urgente recuperar una visión responsable de la sexualidad. No desde el moralismo, sino desde el conocimiento. Saber que la libertad sexual conlleva también una obligación con uno mismo y con el otro. Y que la confianza en la medicina no debe sustituir la prudencia ni la prevención. En este sentido, conviene recordar algo que nuestros abuelos sabían de sobra: que el cuerpo no es invulnerable, que los actos tienen consecuencias, y que la salud no se defiende solo en el sistema sanitario, sino también en el juicio personal.