Se trataría de establecer una poética de la literatura del Pacífico colombiano.

Como se enunció para el Caribe, en tanto área social y cultural basado en aspectos históricos, políticos, económicos, partiendo de determinados rasgos comunes enumerados (pluralismos, totalización, tipos de identidad étno-nacional, étno-local, nacional-universal y transpacífico, las prácticas semióticas específicas en el espacio del Pacífico (litoral, planicie y cordillera), tradición oral, carnavalización, rituales y fiestas religiosas sincréticas, shamánicas y mestizas, etc.

Alfredo Sanín Romero, poeta y quien trabajara con la antropóloga Nina de Friedemann en Chocó: magia y leyenda, formula en Lenguaje y Modernidad (Pacífico, ¿desarrollo o diversidad?, Cerec, Bogotá, 1996:

<<El Litoral Pacífico colombiano es fundamentalmente una zona cultural oral, pese al creciente avance de la lecto-escritura propiciada por los planes educativos. Lo es por patrones de conducta, por historia; porque las comunidades indígenas lo eran; porque el español acentuó la tradición contada y porque el hombre traído de África venía de una fuerte raigambre oral y heroica, representada en la figura del griot, juglar o biblioteca ambulante de la historia.

“Es oral porque su aprovechamiento económico se ha expresado en la utilización de recursos sin vínculos con el desarrollo nacional, lo que ha situado la región en la ‘periferia de la periferia’ (De Granda, 1977)>>.

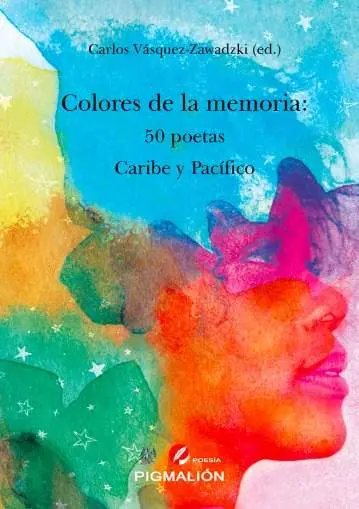

Su contexto, escribíamos en la Presentación de Colores de la memoria -50 poetas Caribe y Pacífico (Sial Pigmalión, Madrid, 2024), desde la particularidad de la esclavitud en el Pacífico, modalidad de un rígido sistema carcelario, según Romero (1991), donde el dominador mantenía bajo su férula a indígenas y negros transterrados, para extraer las riquezas auríferas:

<<El contexto forzoso entre españoles, indígenas y africanos (…) fructificó en una especial postura frente al habla como hecho cotidiano >>.

El castellano se había nutrido de giros, modismos y expresiones del árabe y tendría la impronta barroca <<profunda, en habla y en postura, como puede evidenciarse en las literaturas americanas>> (Manchas, 1969). Muchos términos de El Quijote, la primera novela moderna, <<se verán reflejados en el habla arcaizante del Litoral Pacífico Colombiano. Así mismo ocurrirá con la picaresca>>.

La picaresca reflejará <la crítica invencible contra los poderes dominantes>>, en las décimas y narraciones: <<un desquite a ultranza de la dominación>>, un ensalzamiento del oprimido.

<<Los españoles –complementa Sanín— aportaron, para el caso de la tradición oral (…), las estructuras métricas de la décima y la copla, y el negro del Pacífico les dio color y sabor propios creando su particular corpus literario>>.

Más aún, <<Para el relato, la picaresca e incluso la novela de caballería, junto con el recuerdo de antiguas leyendas africanas, servirían para amalgamar la impronta de los viejos griots africanos>>. Tanto el decimero como el narrador se convertirían en el Pacífico en <<tribunales populares de conciencia>>, en legitimadores e impugnadores de conductas y actos, en reclamadores o testimoniadores, asumiendo algo del oficio de los poetas de las culturas antiguas (griego o toltecas) o en las modernas.

El Pacífico es, sería y quizás ya fue, un mundo de oralidad y shamanismo (herencia indígena), la lengua hablada adquiriría una dimensión mágica que alcanzaría límites insospechados. La ideación se transformaría en símbolos, lo interpersonal se regularía a través del lenguaje y sus fórmulas, y lo funcional amenazaría o afianzaría las relaciones:

<<La colonización por vía del lenguaje generó en el Pacífico una especie de contra lenguaje; el lenguaje fue impuesto pero, como reacción cultural, se creó otro, porque los deseos de libertad o de pertenencia están ligados al lenguaje que compartimos>> (el subrayado es nuestro).

De la oralidad a la escritura

William Mina Aragón invita, a su vez, a abrirnos a la polifonía de las poéticas intertextuales y lenguajes literarios como también artísticos y filosóficos, que no se escuchan de los imaginarios creativos de afros, indígenas y mestizos, <<para enriquecer la diversidad y la interculturalidad del conocimiento histórico y social colombiano>>.

Lo anterior, un compromiso con <<la justicia y democracia étnicas (,,,), con Colombia como nación en construcción y no con el país parcelado y simulador en su historia como nos la han vendido (…), la Colombia mestiza, interétnica, diversa y plural en sus ideas, colores, sabores, ideas y prácticas culturales>>.

Estas batallas se darán <<desde el libro escrito que trasciende la memoria oral [el pharmakon descifrado por Jacques Derridá], pues esta memoria en ocasiones se pierde; por el contrario, los libros impregnan la memoria escrita, no se pierde ese saber>>.

Esto posibilitará <<escuchar esas otras músicas y polifonías de nuestra escritura>> (…), mismas músicas y polifonías de las escrituras –plurales— de la Antología poética que aquí proponemos, Colores de la memoria, a través de 25 autores Caribe y 25 Pacífico.

Dos poetas / dos textos

María Teresa Ramírez Nieva (Corinto, Cauca). De niña se trasladó a Buenaventura. Licenciada en Historia y Filosofía. Maestra. Investigadora de la literatura afrocolombiana en los fundamentos de la lengua palenquera y quien profundizara en sus raíces y ancestros negros. Dice A, Pizarro: <<M. T. Ramírez transformó los Encuentros (del Museo Rayo, en Roldanillo) por ser la primera mujer que entiende la Poesía desde la tradición oral del Pacífico>>. <<Ella es sin la menor duda –escribe la española Gloria Nistal, una magnífica griot, compositora de la propia obra que declama y canta y es heredera de la tradición oral del África negra>>-

Canto mágico:

Del África vengo, / nieta del muntú / del África soy: flor en el exilio, / mínima primavera del jardín Marrakech.

Mi cuerpo: tambor dorado /curtido de soles, / tambor… canto bantú, / resuena en mareas de sueños, / canto mágico de Luba y Nuba, / en su canto mi cantar.

Jirafa –alargándome-- / en infinitos hilos. / Elefante –enhebrando agujas de marfil-- / tejo praderas esperanzadas / donde aún rugen leones y leopardos. / Sol de Amboselly…/ huellas en el Niokolokola / esperando mis huellas, / huellas caminadas por los orishas…/ Tumba la voz abuela: / <<¡Despertad! / hijos y nietos del muntú>>.

Félix Domingo Cabezas Prado (Barbacoas, Nariño). Docente, poeta, escritor, editor; rector de instituciones educativas. Licenciado en Educación; Especialista en Educación sexual. Ha publicado treinta libros, entre los cuales Benkos Biohó; un verdadero héroe, Torturas y castigos en la afrodiáspora para el Nuevo Mundo; Raíces sonoras del Pacífico Colombiano.

San Basilio de Palenque

Soplar el viento / besar la lluvia / vientos de otros vientos / lluvias de otros pueblos / pueblos y vientos de África y América / trenza triétnicos de hoy y de siempre / vientos / trenzas / y lluvias de San Basilio de Palenque.

¡Vientos pletóricos de esperanzas! / Pueblo de raíces ancestrales. / De voces tiernas, de dulces sueños / visionarios de libertad.

Pléyade de cantos fúnebres y épicos / constelación de dioses / corazón de Benkos.

¡Vientos de vientos! / ¡Pueblos de pueblos! / Versos de versos; entre abenuces y ébanos.

Venas destrozadas / por cadenas y cepos del monstruo / eslabones fundidos por Changó, Oshun, y Yemayá / y la constelación de deidades de África / vivientes en el vientre del alma de Benkos / y en el aguacero cósmico de sus descendientes

Monstruo lacerado por Biohó Benkos / ¡Palenque te amo! / ¡Te amo, porque te tengo dentro!

¡Viajas a lo más profundo de mi alma / y vives en mí eternamente!