En un tiempo en el que la verdad parece diluirse entre titulares interesados, ruido digital y estrategias de manipulación, el periodismo atraviesa una etapa decisiva.

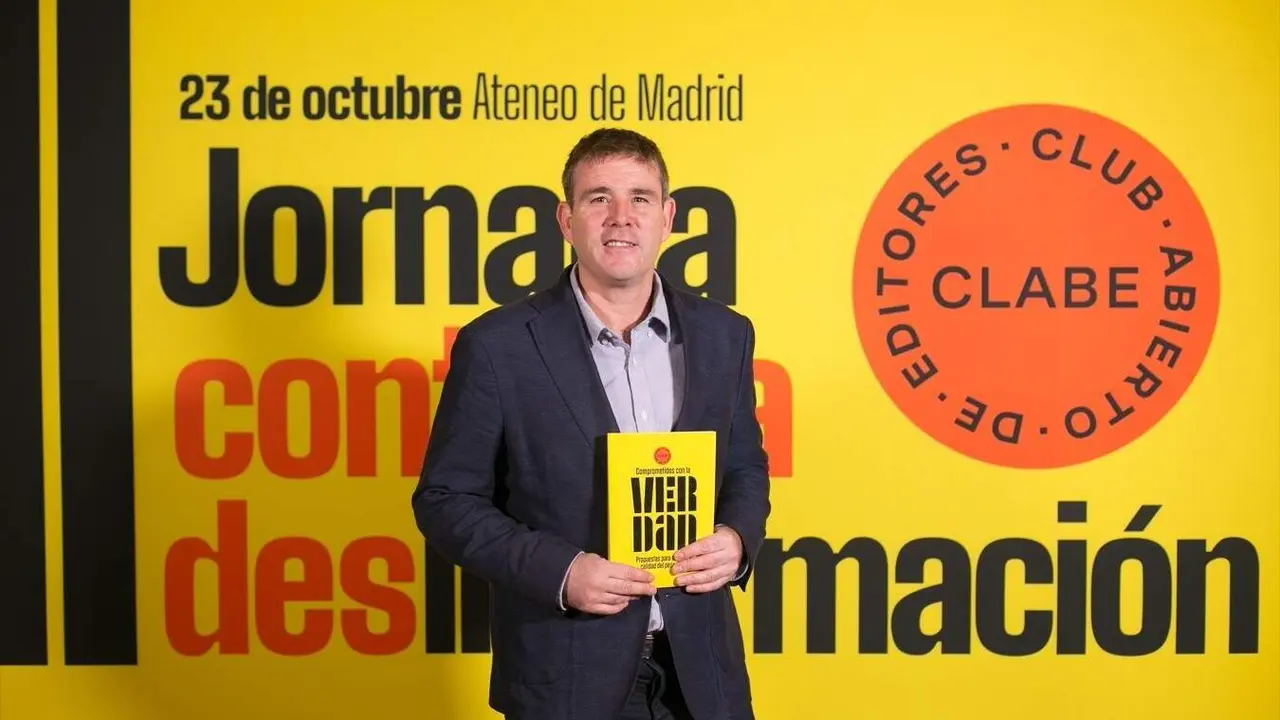

Raúl Magallón Rosa, profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, lleva más de una década investigando sobre desinformación, medios y democracia. Coordinador del libro Comprometidos con la verdad. Propuestas para mejorar la calidad del periodismo (CLABE, 2025), presentado durante las III Jornadas de CLABE contra la Desinformación, reflexiona sobre cómo reconstruir la credibilidad perdida y garantizar que la información siga siendo un pilar de las sociedades democráticas.

“Ya sabemos que la desinformación es un gran problema”, explica. “Ahora debemos preguntarnos qué necesitamos para que la sociedad vuelva a confiar en el periodismo”.

“La transparencia en los medios acaba impregnando la transparencia en la sociedad. Saber quién está detrás de la información es una garantía democrática.”

En el primer libro analizaba el fenómeno de la desinformación. En este nuevo trabajo, ¿qué enfoque han querido aportar?

El primer libro fue un diagnóstico sobre cómo la desinformación estaba afectando al periodismo y a la sociedad. En este segundo, nos centramos en la calidad informativa y en cómo recuperar la confianza ciudadana. Estamos en un punto de inflexión, porque se acaba de aprobar la Ley Europea de Libertad de Medios, que debía haberse implementado en España desde el 8 de agosto, y que introduce cambios importantes en la regulación del sector. Queríamos ofrecer una mirada distinta: pasar del diagnóstico a la propuesta, de la constatación del problema a la búsqueda de soluciones. El objetivo es entender qué puede hacer el periodismo para volver a ser un espacio de confianza en un entorno donde la desinformación ya se reconoce como uno de los grandes riesgos globales de la próxima década.

¿Cuáles son los pilares fundamentales de esta nueva ley europea?

La norma se apoya en dos principios: transparencia y rendición de cuentas. Por un lado, establece la obligación de hacer pública la propiedad de los medios de comunicación, para que la ciudadanía pueda conocer quién está detrás de cada proyecto y qué intereses pueden existir. Está por ver en qué medida se aplicará, pero será un paso fundamental para fortalecer la confianza. Por otro lado, la ley prevé la creación de un registro a nivel nacional de medios, que podría tener implicaciones en la distribución de la publicidad institucional. Y esto es clave, porque uno de los grandes problemas en España ha sido la falta de transparencia en ese ámbito: a nivel estatal, autonómico y local. Si se gestiona correctamente, puede suponer un cambio profundo en el modelo de financiación pública de los medios.

“En Portugal la confianza en los medios es del 54%; en España apenas supera el 30%”

¿Cree que este debate se está dando con la profundidad que requiere?

No. Apenas se está hablando de la letra pequeña de la ley, y eso es preocupante.

Una mala aplicación puede generar efectos contrarios a los deseados: restricciones en la libertad informativa o en el pluralismo. Y eso afectaría directamente a la calidad democrática del país.

Hay informes como el Democracy Index, de The Economist, o el de Freedom House, que señalan un deterioro global de la democracia en los últimos quince años.

España en la actualidad se encuentra entre las veinticinco democracias plenas según Democracy Index, pero eso no significa que no haya mucho margen de mejora. Es fundamental mantener mecanismos de control y transparencia que aseguren que la prensa pueda seguir cumpliendo su papel de contrapeso del poder, sin interferencias políticas ni económicas.

¿Por qué la confianza en los medios españoles es tan baja respecto a otros países europeos?

Cada país tiene sus particularidades. Según los datos del Reuters Institute, la confianza en los medios en España ronda el 31% (Según Reuters Institute), mientras que en Portugal supera el 54%. Ambos países comparten raíces democráticas similares, pero hay diferencias estructurales. Portugal es un país más pequeño y centralizado, mientras que España presenta una gran diversidad cultural y mediática. Además, tras la crisis de 2008, en España se produjo el cierre de muchos medios locales y regionales, generando desiertos informativos. Cuando desaparece la prensa de proximidad, los ciudadanos tienden a informarse a través de redes sociales o de medios nacionales más polarizados, lo que erosiona la confianza. En cambio, los medios locales suelen generar una relación de mayor cercanía y credibilidad con sus comunidades.

“Los medios locales son el anclaje de una comunidad. Cuando desaparecen, se pierde confianza y se alimenta la polarización. El periodismo local tiene que ser útil: responder a lo que la gente se pregunta en la calle”

¿Qué papel deberían desempeñar los medios locales y regionales para revertir esta tendencia?

Un papel decisivo. Los medios locales son esenciales para reconstruir el tejido de confianza. La brecha generacional es evidente: las generaciones más jóvenes consumen información principalmente a través de redes sociales, pero para ellas informarse significa algo distinto. Mientras los mayores asocian la información a política o economía, los jóvenes la relacionan con la utilidad: cómo algo les afecta en su vida cotidiana. Por eso, los medios locales deben ejercer una función de servicio público, acercar las historias reales, las soluciones y las respuestas a las preguntas que se hace la ciudadanía. Si consiguen eso, pueden ser un antídoto frente a la polarización y una vía para recuperar la credibilidad del periodismo.

En el libro dedica también espacio a la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto está transformando la profesión?

La transformación es total. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego.

Hoy, cada vez más personas consultan chatbots como fuente de información, en lugar de acudir a los buscadores tradicionales. El problema es que muchos de esos sistemas generan respuestas erróneas o inexactas, lo que multiplica la confusión. Esto refuerza la necesidad del buen periodismo y puede poner en valor el trabajo de los periodistas.

En el libro se aborda también la salud mental de los periodistas. ¿Por qué considera que es un tema clave?

Porque la calidad del periodismo depende también del bienestar de quienes lo ejercen.

En los últimos años, horarios, precariedad, la propia falta de confianza en los medios han acabado influyendo en la salud emocional de muchos profesionales.

“Universidad e industria periodística deben trabajar juntas”

El libro concluye con un capítulo sobre la relación entre las facultades de periodismo y los medios. ¿Qué cambios serían necesarios?

Es un tema muy importante. Tenemos que acercar la universidad a la práctica profesional y viceversa. Las facultades deben estar más conectadas con los cambios reales de la industria, y los medios deberían aprovechar la investigación y la innovación que surge desde la academia.