La mejor forma de aprender a vivir es viendo. Por nuestra naturaleza, entendemos el mundo porque vivimos en él. En este sentido, vivir no es solo un suceder incesante, sino una forma de relacionarnos con el mundo. Heidegger estudió el Ser desde los quehaceres rutinarios de la gente corriente. Este conocimiento vivencial ocurre bajo la estructura del tiempo que nos permite un desarrollo prolongado y se va desvelando con las diferentes acciones que realizamos a través de nuestro siendo.

Sin embargo, en este frenesí existencial, ¿cómo nos hacemos conscientes? ¿qué ocurre cuando sabemos que vivimos, mientras vivimos? Solo con momentos disruptivos se consigue salir de la cotidianeidad. Tomamos distancia y desde la separación de ese continuo transcurrir de la vida, desde un plano atemporal, nos salimos de nuestra vivencia para hacernos conscientes de la vida en sí.

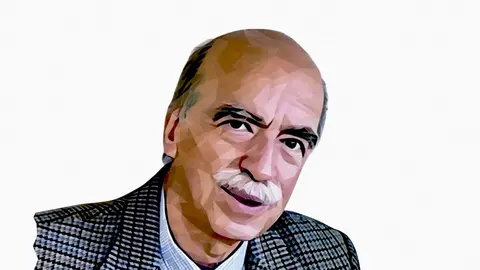

En la novela autobiográfica de El mundo Juan José Millás nos relata casi como un sueño la percepción de esa distancia. Cuando era niño se asomaba a su calle por el ventanuco de su vecino y en ese distanciamiento reconoció lo que era su rutina desde otro enfoque. “Era mi calle, sí, pero observada desde aquel lugar y a ras del suelo poseía calidades hiperreales, o surreales, quizá oníricas. […] Más que mi calle, era una versión mística de mi calle”

Dejó de ser participante en la situación de su calle para convertirse en un observador de la calle. Gracias a esta metavisión percibió cosas que le habían pasado desapercibidas en el adentro de la calle y solo desde esa distancia se hacían visibles. “No creí entonces que pudiera soportar una visión tan intensa durante mucho tiempo. Necesitaba recuperar el tacto gris de las cosas, sus calidades cotidianas, su vulgaridad habitual.”. Millás apostó por vivir la vida entendiendo que esa distancia es un estado que no debe alargarse permanentemente. Y es que, sería un tanto enfermizo esa lejanía de la realidad vivida.

Cuando leemos a un narrador omnisciente, cuenta el suceder desde la frontera de dos espacios irreconciliables, donde se abre una distancia insalvable entre el afuera y la historia en sí. En la película Como la vida misma, Abby explica esta distancia que se crea entre el hecho de que el narrador cuente la historia y la propia historia que cuenta. Lo que significa que, todo narrador que alguna vez haya contado una historia es sospechoso, ya que el único narrador fiable sería uno que pudiera irnos contando una historia al mismo tiempo que ocurriese, sin que el propio narrador supiera el desarrollo de antemano. Entonces, da con la clave de que el único narrador fidedigno posible es la vida como tal, aunque de alguna forma cuántica, también es el supremo narrador sospechoso. “Pero la vida misma resulta que también es un narrador sospechoso porque constantemente nos desviva y nos engaña, y nos lleva en este viaje donde es literalmente imposible predecir qué pasará después.”.

En esa mundanidad vividora se da, sin darnos cuenta, la virtud de la vida. Mientras vivimos no prestamos atención al transcurrir de los sucesos y, si lo hacemos en parte nos estamos distanciando de la vivencia del momento. No está mal pensar la vida de vez en cuando, de hecho, es algo natural desde donde quizá vislumbremos algo de ella misma. Pero no debemos obsesionarnos en psicoanalizarla porque caeríamos en el riesgo de agotar su sentido, que es en esencia, vivirla.