“¿No ves que siempre serás mi amigo?”, grita el lakota El Viento en Su Pelo desde el borde del acantilado, mientras la banda sonora de Danzando con lobos acompaña este emotivo final que nos recuerda que la amistad virtuosa solo respira a través de la gratitud.

Hoy celebramos el valor de la gratitud que inspira el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una festividad con raíces en la práctica religiosa de los primeros colonos, quienes en 1621 compartieron la mesa con los Wampanoag para celebrar la cosecha y agradecer las enseñanzas que los habían sostenido. En plena Guerra Civil, Lincoln proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias para fomentar la unidad, y Roosevelt fijó finalmente su celebración en el cuarto jueves de noviembre. Es una celebración que nos abre a la gratitud auténtica, raíz de nuestra existencia, para algunos desde una perspectiva religiosa; para otros, secular, porque, tal y como afirmó Jean Baptiste Massieu, “la gratitud es la memoria del corazón”.

Para Heidegger, la gratitud es dejarse afectar por el estar-en-el-mundo. En sus escritos tardíos, habla de la Gelassenheit como una actitud de dejar-ser, un habitar sin dominio. No es solo agradecer lo favorable, sino aceptar lo que acontece como desvelamiento —aletheia— incluso ante el sufrimiento. Creyentes y no creyentes coinciden en ello.

Y es en este contexto que el vino nos invita a dejarnos afectar por el estar-en-el-mundo. Al beberlo y compartirlo, se nos ofrece como metáfora de esa “casa del Ser”, un jardín original perdido, donde nuestro Dasein dialoga con el otro —el Sein— a través del lenguaje silencioso de aromas y endorfinas. Un lenguaje que nos llama a dejar-ser y a acoger lo que acontece en el rostro del otro, tanto la fortuna como la desventura. ¿Quién no ha sentido, al compartir una copa de vino, el despertar de la gratitud y de la pertenencia?

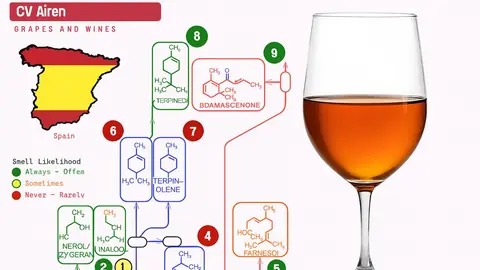

Hablamos de un discurso cuyos vocablos son sus moléculas volátiles, como los de las flores y los de los frutos. Un lenguaje que comenzó a tejerse en un remoto período cretácico, allí donde surgió el jardín que soñamos pero ya no poseemos, y que aun así nos colma desde la ausencia. Eso nos transmite el vino. El linalool nos entrega, de un modo parcial e incompleto, el aroma de la rosa y de la lavanda, acompañado por la fragmentariedad de un aroma de limón que, sin embargo, las complementa. Lo mismo revela el β-mirceno, que enlaza un aroma incompleto de rosa con otro, también incompleto, de semilla de zanahoria. En esa armonía frágil que experimentamos al compartir-en-el-vino, también aprendemos a ofrecer al otro nuestra propia incompletud —nuestro Dasein— sin pretender completarlo. Esa es la esencia de la gratitud y de la amistad, la que surge cuando nuestra imperfección es acogida y asumida en la complementariedad; y, en ese gesto, nos sentimos completos.

No es casual que fuera un Mesías sufriente quien elevara el vino como prefiguración redentora fruto de la Acción de la Gracia.

Sin embargo, en la sociedad de consumo, la gratitud convertida en recurso —el Bestand de Heidegger— se vuelve instrumental. Ya no nace de la disolución del yo en el otro, sino de un eros debilitado, reducido a un impulso de autosatisfacción sin entrega. Ese eros, impulso vital que orientaba el deseo hacia lo eterno y lo bueno, se ha desdibujado hasta quedar atrapado en la lógica narcisista del consumo.

Byung-Chul Han plantea que la cultura narcisista destruye al eros, debilitando tanto el ocio como el sufrimiento en su potencia reflexiva. A partir de ahí podemos añadir —como intuición propia— que el sufrimiento mismo se ha vuelto narcisista: ya no abre al otro, sino que se repliega en la lógica del consumo. Su valencia emocional ha sucumbido ante una sociedad del cansancio, que desordena la armonía neuromoduladora de opioides y dopamina en un sistema nervioso que alcanzó su plenitud con el surgimiento del Homo.

Con el desarrollo de sistemas nerviosos dotados de neuromoduladores —hace unos 550 millones de años, en los albores de la explosión cámbrica— comenzó a desplegarse una proto-conciencia, una sensibilidad embrionaria que más tarde, en el Homo sapiens, alcanzaría la conciencia de la conciencia.

Esa capacidad reflexiva, fruto de millones de años de evolución y neuromodulación, se convirtió en el núcleo de nuestra experiencia humana.

Sin embargo, en las últimas décadas, la sociedad del cansancio ha erosionado esa conquista. La conciencia de la conciencia se ve debilitada, atrapada en la lógica del rendimiento y el consumo, y el eros que la sostenía se empobrece.

Ante este empobrecimiento del eros, el vino, verdadero neuromodulador que influye en la vía dopaminérgica, actúa tanto a través de moléculas como el resveratrol y otros compuestos fenólicos, como mediante la complejidad aromática que le confieren sus volátiles moléculas de olor ya evocadas. Esa doble vía —química y sensorial, distinta a la de otras bebidas— nos ofrece una forma de recuperar la gratitud como desocultamiento, como experiencia de aletheia y como reconocimiento de la fragilidad que nos une.

¿Quién no ha experimentado ese desvelamiento al compartir una copa de vino?

Dostoyevski temía no ser digno de sus sufrimientos, y Viktor Frankl transformó esa intuición en la reflexión de que no importa si esperamos algo de la vida, sino si la vida —el otro, o el “Yo Soy”, al que los peregrinos consagraron su agradecimiento— espera algo de nosotros. Esa mirada atenta y receptiva abre la puerta a la gratitud, que nos permite descubrir belleza tanto en la dicha como en el sufrimiento. Como escribió Mary Davis, cuanto más agradecido estoy, más belleza veo. El vino, desde el silencio de su química, nos enseña a compartir esa belleza, tanto la que aspira a lo perfecto como la que surge al decaer en lo imperfecto. Al compartirla nos desvela la memoria oculta del corazón. Esa misma gratitud desocultada unió al guerrero lakota y al teniente John Dunbar, y es la gratitud en la fragilidad compartida la que otorga sentido al sufrimiento y a todo aquello que, de otro modo, permanecería sin significado.

Creyentes y no creyentes encuentran en ella su vía para responder al sufrimiento. Los primeros agradecen al “Yo Soy” y al prójimo, mientras que los no creyentes —inclusive ateos o nihilistas— agradecen al prójimo o a la vida: ya sea aceptando el absurdo y viviéndolo con plenitud, como planteó Albert Camus; ya sea amando el destino, como propuso Friedrich Nietzsche; o construyendo sentido en comunidad, en la fragilidad que nos une, desarrollando la idea de Richard Rorty. En todos los casos, el agradecimiento se convierte en la vía que evita el aniquilamiento del eros e impulsa a responder a la pregunta que nos plantea el sufrimiento surgido de nuestra imperfección.

Al final, el vino es también viento en nuestro cabello; es el espíritu del lakota el que nos ayuda a desvelar este sentido, reclamando la cultura del “nosotros” en este Día de Acción de Gracias. Al fin y al cabo, el vino forma parte de ese viento que nos susurra, desde la alteridad del otro, que siempre habrá alguien que nunca dejará de ser nuestro amigo. Ese es el legado del lakota. Ese es el legado del vino.

Que la gratitud, desocultada y compartida en esta entrañable fecha, se haga tangible también en la mesa, junto a un pavo jugoso, unas patatas cremosas y una rebosante copa de vino que despierte esa memoria del corazón dormida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!