Érase una vez un niño que soñaba con volar. Que, cuando paseaba por el campo, alzaba siempre la vista al cielo y, señalando con su dedo al avión que en ese momento lo atravesaba, le decía inocentemente a su madre "un día yo estaré ahí". Ochenta años más tarde, el niño se ha convertido en un anciano que sigue acudiendo religiosamente a su estudio en Tokio cada día para dibujar, para imaginar historias, y con ello volar más alto que cualquier aeronave.

Hablamos de Hayao Miyazaki, ese señor discreto, de pelo cano y mandil sempiterno, que fundó el estudio de animación japonés Studio Ghibli en 1985 de la mano de Isao Takahata y Toshio Suzuki, y que desde entonces ha venido surcando los cielos de la imaginación convertido en garza y en duende, en bruja y en dragón.

Miyazaki ha construido un imaginario inabarcable, hecho de mundos inverosímiles poblados por brujas tristes y peces que hablan, simpáticos robots y cerdos que vuelan, los cuales crecen en riqueza y profusión con cada visionado de sus películas, hasta el punto de que llega uno a preguntarse cuántos dioses y monstruos diferentes pueden llegar a caber en un espacio tan reducido como la piscina de unos baños termales (quien haya visto “El viaje de Chihiro” sabrá bien a qué me refiero). Pero del mismo modo que se multiplican los seres mágicos en sus películas, lo hacen los temas y tramas que recorren sus obras, en apariencia sencillas, pero que evolucionan hacia un grado de profundidad insólito en un panorama creativo donde se premia cada vez más la simpleza y la unidireccionalidad. Porque, en Miyazaki, no existe el blanco ni el negro, los absolutos se difuminan y uno nunca consigue dejar de hacerse preguntas.

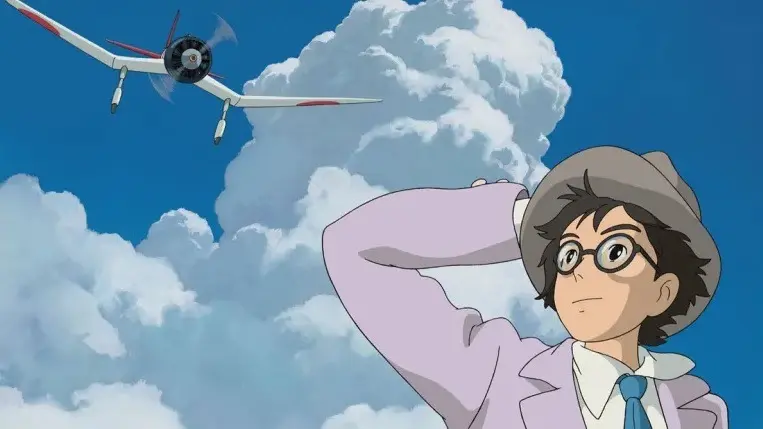

Podrían llenarse cientos de páginas abordando los arcos temáticos que se superponen en sus películas, donde un rito de paso a la edad adulta se conjuga con una honesta y decidida reivindicación del feminismo, a la vez que el duelo por una pérdida cercana puede esconder mensajes anti-belicistas o ecologistas. Pero, al gusto del propio maestro, de entre toda esa variedad de posibilidades, nos quedaremos con un pequeño detalle apenas perceptible pero muy presente en la mayoría de sus películas, uno de esos discretos golpes de pincel que confieren inexplicablemente a la escena toda su magia: su pasión por volar.

Desde la primera hasta la última de sus cintas, en todas ellas hemos podido comprobar que si Hayao Miyazaki soñaba de pequeño con poder volar es porque ello implica mucho más que desplegar las alas y lanzarse al cielo. El vuelo es un acto de libertad, es paz, es ir más allá. Es ver el mundo en toda su amplitud y vastedad, mar y tierra al mismo tiempo, la diversidad que lo compone. Volar es darse cuenta de que todos habitamos el mismo planeta y que de nosotros depende que todo ello sobreviva. “Cuando observas desde las alturas, muchas cosas se revelan ante ti”, llegó a decir el propio Miyazaki. Volar es creer que podemos crear mundos mejores y comprender que es nuestra responsabilidad hacerlo, a través del particular "viaje del héroe miyazakiano" que cada uno emprendemos en nuestras vidas. Con sus alegrías y sus sinsabores, sus dificultades y sus misterios.

En su última película, "El chico y la garza", el dibujante parece pensar que sus creaciones terminarán con él, que los mundos por él imaginados se desmoronarán pronto, sin encontrar un sucesor decidido a continuar su obra. Sin embargo, puede que, sin saberlo, a través de sus historias y sus personajes, nos haya legado a todos su tesoro más preciado: ese afán candoroso por volar, por seguir creando infinitos universos, y por cuidar del nuestro.