Sí, amigos lectores -si es que tengo alguno-, Washington Irving, el conocidísimo autor de los Cuentos de la Alhambra, vivió y amó Madrid. Nacido en Nueva York en 1783, llegó a la capital de España desde Irún junto a su hermano Peter el 11 de febrero de 1826 como agregado cultural para servir en la legación norteamericana dirigida por su amigo Alexander Hill Everett, al parecer situada entonces en la calle Hortaleza.

En esta primera estancia española, Irving se enamoró pronto de Madrid, que calificó como “la mejor ciudad en la que se puede vivir”, y eso a pesar de coincidir con la década ominosa de Fernando VII y haber conocido ya las principales ciudades europeas. Su cometido era la traducción de documentos sobre Colón recién encontrados por Martín Fernández de Navarrete, lo que dio lugar no tanto a una traducción formal al inglés, como a una historia novelada, The Life and Voyages of Christopher Columbus, por la que el americano cobró 3.000 guineas de la Editorial de John Murray, que le hacían bastante falta a tenor de sus diarios. Dos años después viajaría a Andalucía para investigar en el Archivo de Indias -cuyas puertas se le abren fácilmente por su doble condición de diplomático y extranjero-, dormir en la Alhambra y escribir su más conocida obra literaria.

Durante dos años, hasta el 1 de marzo de 1828 que parte para el sur de la Península, Irving tuvo una vida intensa en nuestra ciudad, escribiendo un poco cada día y relacionándose con la alta sociedad norteamericana afincada en España, especialmente diplomáticos, comerciantes y marinos. También españoles como el propio Fernández de Navarrete, el banquero madrileño Juan O´Shea, su esposa Isabel Hurtado de Corcuera, la Princesa de Benavente, el pintor José de Madrazo o el duque de Veragua.

Por el Archivo Histórico Nacional, se sabe que una de las primeras actividades de Irving en Madrid -un mes después de su llegada- es una entrevista con Fernando VII el 18 de marzo de 1826, tras solicitud dirigida por Everett al duque de Infantado. Poco más sabemos de esa visita, que suponemos de presentación y cortesía diplomática.

Cuando Irving recala en Madrid tiene poco más de cuarenta años, una vasta cultura en la que no falta nada de lo que tenía que saber un hombre de buena sociedad, habla razonablemente el español, aprendido en Francia, se viste con elegancia (en sus diarios constatamos su frecuente compra de trajes, zapatos y botas de elevado precio, por ejemplo en julio de 1827 pagó 36 dólares al sastre por una chaqueta y pantalones blancos, y el 16 de octubre compró en la residencia rusa 2 capas por 130 dólares y un fajín de seda por 4,50) y tiene además mucho interés, como todos los románticos, por entender una cultura que consideraba exótica, con el afán interesado de escribir y publicar.

Lo que no tiene es dinero, pero esto no le impide hacer una vida acomodada acorde a su status, y así se constata en sus diarios, donde narra sus frecuentes sablazos a amigos como John Adams Smith y Roberts, y sus continuas visitas a banqueros para gestionar préstamos: Joseph Wiseman y Ardoin García y Cía., estos últimos agentes en España de Thomas Wentworth Storrow, con el que emparentó a través de una de sus hermanas. En su honor hay que decir que siempre devuelve lo prestado, aunque sea de poco en poco.

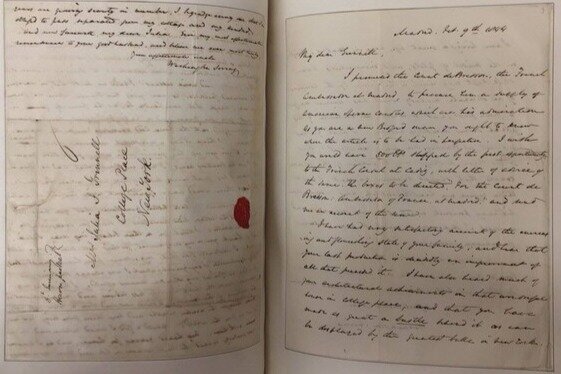

En Madrid, Irving frecuentaba los salones de diplomáticos y compatriotas relacionados con la alta sociedad española: la viuda del marqués de Casa Irujo, que había sido Embajador de España en EE.UU, su secretario George Washington Montgomery, conocido como “Don Jorge” , el joven oficial de la Marina norteamericana, Slidell McKenzie, autor de un libro de viajes prohibido por Real Orden de Fernando VII, etc… Entre ellos, coincidió con un interesante personaje de su misma edad, Obadiah Rich, que había sido cónsul de Estados Unidos en Valencia y que, en el momento en que Irving llega a España, está viviendo en la capital como cónsul accidental. Sobre éste, escribiría Irving en una carta fechada el 17 de septiembre de 1857 desde Sunnyside: “Su casa de Madrid era una jungla literaria plagada de libros curiosos y de ediciones raras, en medio de los que Rich tenía hecha su vida, y en la cual pasé yo muchos meses trabajando”. Esa casa, en la que Irving ocupó un apartamento en alquiler por el que pagaba la renta cuando podía, estaba situada en la Calle San Mateo. Él mismo lo explica en el prólogo a su obra sobre Colón: “Yo vivía en casa del cónsul americano O. Rich, uno de los más laboriosos bibliógrafos de Europa, que por muchos años se había consagrado a la investigación de documentos relativos a la antigua historia de América”. Lo curioso es que Rich abriera la puerta de su bien nutrida biblioteca a Irving, algo que los verdaderos bibliófilos nunca hacen.

Desde el 9 de noviembre de 1827, Irving se muda a vivir a una casa propiedad de una tal Fermina Rodríguez, cuarto principal, en la plazuela de Santa Cruz, nº 9, por la que paga -según anota en su diario- 32 reales al día, con luz y carbón (que equivalían a 48 dólares al mes).

La meticulosidad de las anotaciones de los diarios de Irving en España hace posible que sepamos qué clase de vida lleva en Madrid. Y es una vida de permanente ocio y encuentros sociales, aunque por necesidades económicas debía escribir casi todos los días. El Madrid vivido por Washington Irving abarca el núcleo central de la ciudad: el Palacio de los marqueses de Casa Irujo en la calle de Alcalá esquina a Barquillo (donde hoy se encuentra el Instituto Cervantes, antes sede del Banco Español del Río de la Plata y luego Central), las legaciones inglesa y rusa también en la calle de Alcalá y la francesa en Barquillo, el Jardín Botánico, el paseo del Prado, la Real Biblioteca entonces situada en la calle Arrieta, abierta al público por decisión de Fernando VII, y la de los jesuitas (calle de los Estudios, cerca de la de Toledo), la Plaza Mayor (donde sabemos que Irving estrenó zapatos), el Retiro y sus cercanos cafés. Los diarios de Irving también narran sus visitas a los Reales Sitios y los alrededores de Madrid: El Pardo, El Escorial, Aranjuez y Toledo, pasando por Illescas y Parla (donde cenan cerdo frito y café en una mala posada). El escritor norteamericano iba siempre acompañado por amigos, generalmente también diplomáticos, en coche de caballos, saliendo indefectiblemente a las 7h de la mañana. Hasta el Escorial se tardaba entonces unas 4 horas y media desde Madrid, y hasta Aranjuez 7 horas en coche tirado por 6 mulas, las mismas que desde Aranjuez a Toledo. Dormía generalmente en Fondas de prestigio para la época y, de camino, en las ineludibles posadas y paradas de postas. En El Escorial hizo noche en la Fonda de Fleur de Lys, en Aranjuez en la posada de Andalucía y en Toledo en la Fonda de Gracia.

Irving frecuentaba los teatros, invitado a los palcos principales, singularmente el del Príncipe y de la Cruz, pero no desdeñaba acudir cuando no llovía en Madrid a la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá (de 12.000 plazas), ni a las fiestas populares en la Pradera de San Isidro el 15 de mayo, pasando por el Puente de Toledo, ni a los bailes y boleros. El 24 de diciembre de 1827 se reúne con amigos, celebrando la Navidad con árbol y regalos, la medianoche del 31 de diciembre la pasa en la residencia del embajador ruso Dimitro Ivanovitch Dolgorouki, y el 1 de enero concierto y baile en casa de los príncipes de Partanna, embajadores de Na´poles. También frecuentó, aunque en menor medida que las bibliotecas, el Real Museo de Pintura y Escultura recién inaugurado en el Prado -en 1819- por Fernando VII, aunque impulsado por su segunda esposa Mª Isabel Francisca de Braganza, donde acudía acompañado por artistas, como el español Madrazo o el escocés David Wilkie; y la galería de arte en la calle San Bernardino del duque de Berwick, junto al Palacio de Liria. Las comidas solían ser en casas principales de sus numerosas amistades y, cuando no era así, acudía especialmente a tres restaurantes en Madrid: Muniers (del que no sabemos la ubicación) y las Fondas de Baños y de San Luis. En su segunda estancia en Madrid también frecuentaría la Fontana de Oro en la carrera de San Jerónimo y Lhardy, próximas ambas al Congreso de los Diputados, de interés para su oficio diplomático.

En julio de 1842 Washington Irving volvería a Madrid, ya como Embajador -el cargo literalmente el de Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario- de los Estados Unidos en España, ejerciendo ante la Corte de Isabel II durante otros cuatro años, en un período convulso de nuestra historia como fue la Regencia de Espartero, la declaración de la mayoría de edad de Isabel II y su matrimonio a los 16 años.

En este período, Irving fue mucho más aburrido y se dedicó plenamente a su oficio diplomático, entrevistándose con Espartero en el Palacio de Buenavista en Cibeles y entregando sus credenciales a la reina en el Palacio Real el día 1 de agosto de 1842. De su encuentro con la reina, que entonces tenía 12 años, sabemos por sus cartas privadas a su hermana que la reina niña padecía ictiosis y hubo de esperar a que ésta se diera un baño medicinal antes de recibirle. Irving describe su encuentro en una carta a su sobrina Sara Storrow, el 4 de agosto de 1842: “la pobrecita reina enlutada, tan pálida y melancólica, con su escaso séquito, atravesando como sombras los silenciosos salones umbríos de aquel palacio”. En 1843 la situación de la Corte ha cambiado tras la caída de Espartero y se nota una mayor alegría: “La reinecita está encantada con la vida de esplendor y lujo que ha transformado su triste corte”. También aprecia el cambio físico de la monarca, que había crecido, pero engordado: “she is quite plump” (es algo rechoncha).

También trató Irving con Narváez y todos los políticos españoles de la época, de los cuales tenía peor o mejor opinión, e intentó que los intereses norteamericanos se vieran beneficiados (investigadores españoles han escrito sobre la implicación de Irving en la promulgación de la Ley de Puertos Francos en Canarias), pero no volvió a Granada y su correspondencia se parece más a “Sálvame” que a un programa de “Informe Semanal”. A pesar de esa decadencia evidente de su espíritu, me quedo con esta reflexión de W. Irving sobre la política en España, trasladada a su hermana en su correspondencia de 25 de agosto de 1843: “Yo tengo buen cuidado de quitarme el sombrero ante cualquier aspirante a político, a pesar de su pobre aspecto o de su humilde condición, pues ignoro si por los caprichos de la fortuna, tendré que tratar con él un día de asuntos de Estado”.