Hasta el siglo XX, en las cárceles se mezclaban presos comunes y políticos, criminales de alta gama -asesinos y bandoleros-, periodistas que ignoraban la censura y gente humilde incapaz de pagar sus deudas, hombres y mujeres, e incluso niños, apodados “micos” por imitar a otros delincuentes mayores.

Luis Candelas conoció en El Saladero a Olózaga, presidente del Consejo de Ministros, incluso le ayudó a escapar, y de esa misma cárcel fueron inquilinos otros políticos como Nicolás Salmerón o Pi y Margall, y los toreros Frascuelo, Manuel Molina y Bienvenida, que llegaron a presidio vestidos de luces tras una conflictiva corrida celebrada en la plaza de toros de Madrid en mayo de 1879, “por oponerse a la autoridad del ruedo”. El Cura Merino pasó también en esta prisión los 5 días anteriores a su ejecución por el intento -frustrado por un corsé- de asesinar a Isabel II.

Fernández de los Ríos describe las malas compañías que podían encontrar los presos en la cárcel del Saladero en su “Guía de Madrid” (1876): “Era un edificio lóbrego, oscuro, tenebroso, de estrechos corredores e inconvenientes habitaciones, donde viven confundidos los acusados de delitos leves con sospechosos de los crímenes más atroces; los sentenciados y rematados en espera de ir a su destino, con los que todavía tienen en sumario su proceso, y quienes apenas han puesto el pie en la senda del vicio con los más endurecidos criminales”.

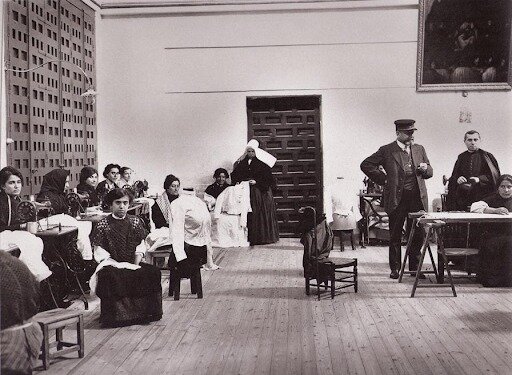

Las mujeres compartían prisión con los hombres, tanto en la cárcel de Corte de la calle Santa Cruz como en la mencionada del Saladero y en la de la Villa y, aunque había un cuarto destinado a ellas, ambos sexos convivían en patios y otras zonas de la cárcel. En muchas ocasiones las mujeres servían a otros presos para ganarse el sustento y su protección en la cárcel, bien cocinando, limpiando o en otros menesteres que algunos se imaginan. Incluso en los calabozos menudeaban las visitas femeninas que venían de fuera del presidio, con los ojos de los vigilantes convenientemente cerrados por el metal. En la cárcel de Sevilla se cuenta que podía haber cien mujeres por la noche que no eran presas.

Las mujeres constituían minoría en la población de presos de las cárceles de Corte y Villa, aunque en el Saladero llegaron a ser un tercio, no porque las mujeres delinquieran menos, sino porque las de clase alta acababan en conventos y la Administración se resistía a ingresar en prisión a las mujeres pobres, no tanto por moral como por resultar gravoso a las arcas públicas. No obstante, había numerosas mujeres en los correccionales donde se recluía por poco tiempo, y a manera de aviso, a “vagabundos, libertinos y mendigos”.

Hay que decir, a este respecto, que una Ordenanza de 30 de abril de 1745 tipifica por primera vez la figura del “vago” en Madrid y, veinte años después, un bando municipal ordena el internamiento en casas de reclusión de mendigos y pordioseros “de aspecto robusto”… vamos, que si aparentabas debilidad te dejaban seguir en la calle.

John Howard, sheriff del condado inglés de Bedford, que viajó por Europa en 1783 visitando las prisiones de Francia, España y Portugal, detalla que la cárcel de la Villa de Madrid contenía 150 reclusos, de los cuales 30 eran mujeres; mientras en el correccional de San Fernando de Jarama había 300 hombres y 547 mujeres; y en la cárcel eclesiástica “vivían cinco sacerdotes con sus mujeres”.

A pesar de esta convivencia, que generaba no pocos conflictos, desde el siglo XVII operaban en España algunas cárceles específicas para mujeres, las llamadas “casas-Galera”. Esta historia bien merece una breve explicación: la denominación de galera aplicada a las cárceles de mujeres proviene de Sor Magdalena de San Jerónimo, mi tocaya Beatriz de Zamudio, una dama noble vallisoletana que en 1608 publicó una obra promoviendo la creación y sostenimiento por la Corona de correccionales para las mujeres acusadas de delitos que merecieran penas equivalentes a las que llevaban a remar en galeras a los hombres, en sus propias palabras “mujeres vagantes, y ladronas, alcahuetas, hechiceras, y otras semejantes”… ¡Todo lo tiene bueno mi María Antonia!

Las primeras Galeras Reales, mezcla de convento y presidio, se crearon en Madrid y en Valladolid por Felipe III. La de Madrid compartió espacio con el Hospicio de pobres durante un tiempo y sufrió varios traslados: estuvo en la calle Atocha, en la del Soldado (hoy Barbieri), y también en el convento de Montserrat en la calle Ancha de San Bernardo. Aunque la mayor cárcel de mujeres de España se situó desde 1880 en Alcalá de Henares, con 798 reclusas siete años después de su fundación.

Tampoco había separación entre presos niños y adultos, siendo peor tratados los más pequeños, de entre 7 y 15 años, que acababan en los más duros calabozos por falta de recursos. Una efímera Sociedad filantrópica, dirigida por Olózaga y en la que también participaba Madoz, consiguió separarles en la cárcel de la Villa en febrero de 1840 “estableciendo por primera vez un departamento correccional, donde aquellos fuesen instruidos, moralizados, y tuviesen ocupación en un oficio útil, cuyo departamento quedó solemnemente instalado con 46 jóvenes”. Allí se les enseñaba doctrina cristiana, primeras letras y algún oficio como el de zapatería o sillería, según explica un docto artículo de la sección “Obras Públicas” de “La Ilustración”, publicado en 1851.

Ni siquiera los penalistas tenían buena opinión de los efectos de la prisión en los delincuentes. Y hacían bien, pues muchos reclusos acababan sumando delitos dentro de los muros del presidio: en la famosa cárcel del Saladero de Madrid funcionó durante años un taller de falsificación de billetes.

En 1828, el penalista Marcos Gutiérrez recomienda no decretar la entrada en prisión a mujeres, labradores y artesanos en causas que no sean graves, pues ello puede suponer “muchas veces su perdición”. Y en el siglo anterior, Manuel de Lardizábal, en su “Discurso sobre las penas”, alertaba del mal ejemplo que convertía las prisiones “en escuelas de iniquidad (…) Los reos que son condenados salen ya pervertidos de las cárceles (…) hasta llegar muchos al estado de incorregibles”, añadiendo que “es preciso conocer la diferencia que hay entre los delitos de fragilidad, casualidad o desgracia, de los de malicia, dureza y perversión del corazón” porque “La unión de unos y otros suele ser causa de salir muchos de las cárceles dispuestos a mayores delitos que los que tenían cuando entraron”.

En la Ordenanza de Presidios de 1804 se clasificaba a los presos de esta manera: primera clase los “ladrones de oficio”, segunda clase “los ladrones de incidencia y no de oficio y notoriedad”, y tercera clase los “corrigendos”. Mucha mejor clasificación que la de presos “trabajadores”, “navegantes” y “no trabajadores” de alguna prisión del siglo anterior.

Otra separación que no existía en las cárceles, que hubiera sido prudente establecer y podía acabar directamente con la vida de sus inquilinos, era entre presos sanos y enfermos. Durante siglos -aún en el XX- las epidemias entraban y salían de las cárceles con gran permeabilidad. En 1831, un brote de tifus desatado en la Cárcel de la calle Santa Cruz acabó en su cierre y el traslado de todos sus presos y en 1885 hubo una gran epidemia de cólera en Alcalá de Henares, que causó 77 víctimas mortales entre las reclusas de la cárcel de mujeres, según el médico de la prisión, doctor Emilio Mota.

Aunque los expertos en sanidad no se ponían de acuerdo sobre si las epidemias llegaban a las cárceles de la mano de sus visitantes o se originaban en prisión y de ahí se propagaran por la ciudad, lo cierto es que las juntas benéfico-sanitarias municipales reconocían el peligro sanitario que suponían los establecimientos penales y benéficos en los centros de las ciudades, donde las medidas higiénicas eran imposibles en viejos edificios no preparados para la aglomeración humana de presos, carceleros y visitantes.

Algunas de las malas compañías de las prisiones no eran presos, sino vigilantes, y hasta alcaides de prisión. En una causa judicial de 1865 en la cárcel de San Fernando, hay declaraciones contra el alcaide por su relación con una de las internas, mujer de otro preso, acusado asimismo de visitarla y vender alcohol, sobornando al llavero que debía cerrar la celda de las mujeres. Y durante el bienio progresista, Instituciones Penitenciarias mandó una carta al alcaide de la prisión de Alcalá para “que inmediatamente quite de la misma la cantina que tenía por su cuenta”. No debía de ser el único caso, porque en el Reglamento Penitenciario de 1852 hay toda una serie de prohibiciones sobre el intercambio de dinero y , ya se sabe, que no hay ninguna necesidad de prohibir lo que naturalmente no se produce.

Madoz, en su Diccionario Geográfico, afirma que “los empleados especulaban con todo, con el rancho, con las ropas, hasta con la libertad, no permitiendo la salida del absuelto o cumplido si no pagaba al alcaide y demás funcionarios de las gabelas”. Los aranceles de la Real Cárcel de Corte de Madrid en 1832 incluían este pago por salir de la cárcel e incluso un arancel de quince reales de vellón que el reo había de pagar al alcaide por sufrir la pena de azotes y vergüenza pública, y veinticuatro reales “si sufriese la pena capital”. La situación podía llegar hasta límites insospechados, pues en la cárcel de Corte de Madrid, cuenta Lastres en 1877 que uno de los calabozos se llamaba “del olvido” desde que un preso murió de hambre en su interior sin que ningún vigilante se percatara del suceso.

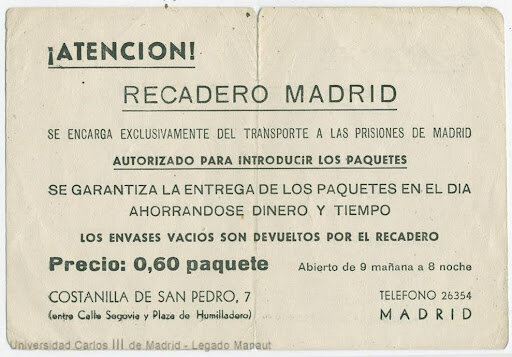

Las malas compañías en prisión todavía constituyen una pena accesoria para muchos delincuentes, aunque dulcificadas por un sistema modular que trata de impedir conflictos carcelarios. No siempre se consigue, pues Mario Conde narra que, mientras colaboraba como preso en el departamento de ingresos de Alcalá-Meco, se topó con un condenado por terrorismo que -al colocarle la chapa para hacerle la consabida fotografía- le dijo al oído: “Que sepas que yo era el encargado del comando para actuar contra ti”.