Desde el mundo antiguo, la mejor literatura de viajes se ha nutrido del asombro. Esa capacidad de ensanchar los sentidos frente a lo nuevo y despertar la sensibilidad humana que estimula un desciframiento de las vivencias como si todo fuera reciente y apenas surgido a la dimensión de la existencia. Creer que todo lo que nuestros ojos registran se debe a una privilegiada ocasión del cosmos no es ingenuidad. Esta virtud supone apreciar la vida desprovisto de las sombras y las taras de la adultez. Apreciar con avidez y sorpresa lo que por esencia debe ser prístino y revelado. Quizás por eso, en los buenos cronistas perviven rescoldos de la ingenuidad del párvulo y la osadía del adolescente. Son los imberbes los que advierten detalles y nimiedades que la mirada agotada de los mayores no precisa. Por esta misma razón, en algunas óperas primas se revelan talentos para narrar las peripecias de los viajes y las maravillas de la naturaleza.

Felipe Morris viajó por Colombia con la desaprensión requerida para observar la realidad distante de las simplificaciones que tanto ensombrecen algunos de los relatos sobre el país. Sin miramientos ni prevenciones, su escritura se arma de esa vieja pero socorrida alquimia que en estos tiempos de truculencias algorítmicas y entramados digitales apenas luce como un vetusto recetario de viejos nostálgicos: apreciar para narrar; relatar desde las vísceras para ofrecer una visión sin afeites ni prejuicios de un país al que se le quiere amañar hasta su entraña popular. Lo hizo en el periodo en el que la ira de las multitudes coincidía con el desespero de una pandemia y los yerros de un poder aupado por la represión. Era un momento límite en nuestra historia contemporánea en el que se definía en la calle el curso del palpitante devenir nacional. Por lo tanto, su periplo es el de un sabueso empeñado en escarbar las brasas de una hoguera en la que ardían los reclamos de los excluidos, pero también los gritos de esperanza de quienes

no se resignaban a la marginalidad y el dolor.

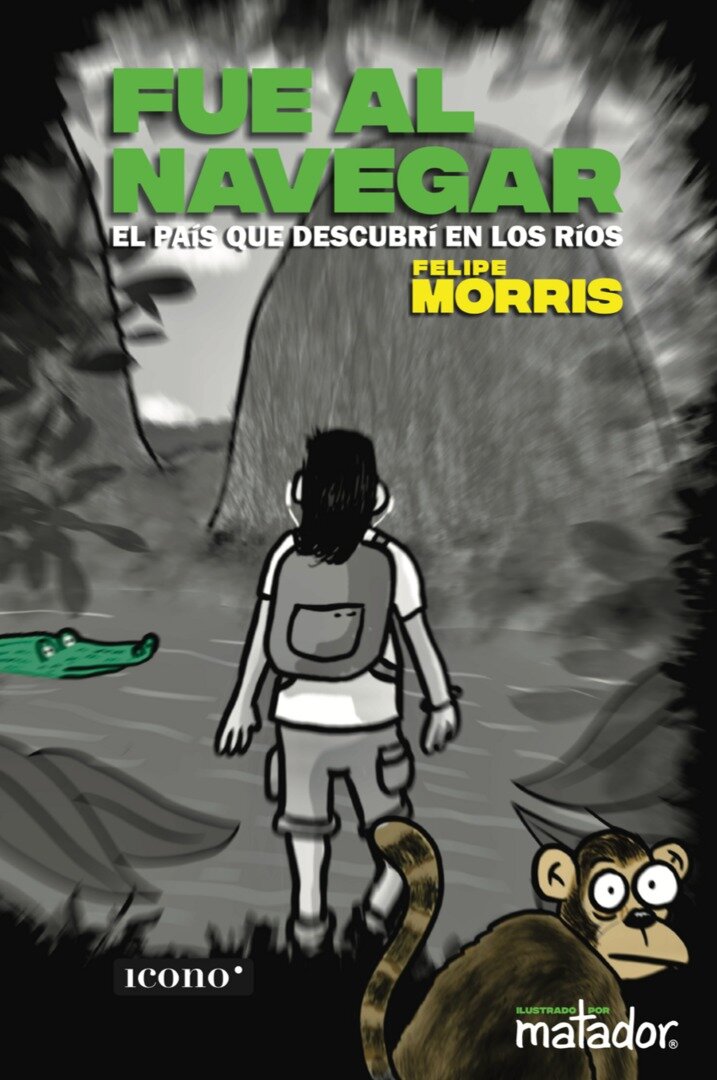

Desde el indígena canoero de Bahía Solano, pasando por el vallenato que arrulla su travesía por el Caribe y la inmersión en Tibú, uno de los laboratorios de paz del actual gobierno, Fue al Navegar, se acompaña de la banda sonora de un oído de melómano consagrado, pero también de las voces sin rostro ni rúbrica especial que componen ese mosaico vibrante y caleidoscópico que es Colombia. Entretejido con ese paisaje de contrastes, postales montaraces y amaneceres de comarcas con nombres pintorescos y personajes entrañables, Felipe interpreta su historia y la de su familia. Desde el asedio y los hostigamientos en la tenebrosa época de delaciones y perfilamientos que padeció en su temprana pubertad durante el infausto ochenio de la malhadada “seguridad democrática”, hasta el enternecimiento de su hermana con Milú, una mascota obligada a salir de su hogar por las rupturas que se imponen con la fuerza de la sinrazón.

Como si se tratara de un retorno mítico al trasiego sin descanso de los bogas que otrora fatigaron nuestras cuencas y desbrozaron el camino para los colonos entre los manglares y la manigua, el libro que ha escrito Felipe Morris se subtitula El país que descubrí en los ríos. Estos temerarios hombres de complexiones corpulentas que con sus cuerpos desafiaban los climas adversos, los bríos de las aguas y la rabia de los nativos, fueron nuestros primeros expedicionarios en la insondable geografía colombiana. Al igual que en ciertas tradiciones aborígenes en las que los hijos tienen por baquianos a sus padres en sus andanzas y misiones tribales, Felipe se acompañó de su progenitor. Mientras el follaje de un país de enigmas se abría, su libreta de caminante y escritor plasmaba los sobresaltos de un viajé iniciático pero febril. Su mirada desentrañaba las historias que arrastran los caudales turbulentos de los ríos.